Una de las características distintivas del budismo esotérico japonés es el uso de un tipo particular de escritura sánscrita que recibe el nombre de shittam (悉曇) (Ind siddhaṃ 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖽; ch. 悉曇文字 xītán wénzì; cor. 실담 siltam).. Una escritura que sirve para representar-encarnar el sonido sagrado y de poder de los dharani y los mantras ligados a las deidades que venera esta tradición.

Sabiendo que uno de los nombres que recibe el budismo esotérico es mantrayana o “vehículo de los mantras” y que los dos mandalas más importantes del budismo esotérico japonés (Diamante y Matriz) muestran alternativamente sus deidades sustituidas por estas letras para indicar la trascendencia de la conexión entre mantra-deidad-estados de conciencia, se puede entender la importancia que tiene estudiar esta escritura para comprender mejor esta tradición religiosa.

1.- DEL SÁNSCRITO AL SIDDHAṂ

¿De dónde viene el Shittam? Lo primero que hay que aclarar es que la palabra shittam es una degeneración del término indio siddhaṃ en su introducción en Japón. En japonés, los caracteres sánscritos suelen denominarse bonji (梵字) mientras que shittam se refiere a una forma específica de escritura sánscrita ligada al budismo esotérico.

Pero empecemos por el principio. El sánscrito es una rama de las llamadas lenguas indoeuropeas que se desarrolló en la India. Esta lengua se conoce también como “indo-aria” porque su origen se asocia con los Vedas. La otra lengua antigua más importante de este país es la drávida que incluye el tamil, canarés, telegu, etc. predominantes en el sur de la India.

La unión del sánscrito con los Vedas hizo que esta lengua se considerase desde un inicio de origen sagrado y sus sonidos dotados de poder, además de ser un vehículo para contactar con la divinidad.

Es importante añadir que el sánscrito tuvo como rivales otras lenguas para imponerse en la India: el pāli que utilizaron los budistas para preservar la palabra de su fundador o el ardhamāgadhī por los jainistas con el mismo fin. El sánscrito sólo se impuso entre los budistas en cierto número de escuelas, sobre todo de la vertiente mahāyāna y tántrica.

Durante muchísimo tiempo la transmisión de los Vedas fue oral y fue mucho más tarde cuando se desarrolló la escritura sánscrita para mantener el ritual y preservar las enseñanzas sagradas en textos. Entre los gramáticos más importantes que contribuyeron a la codificación de la lengua figuran Pāṇini, Kātyāyana y Patañjali.

Con respecto a la escritura, los primeros vestigios de su existencia en la India son pictogramas grabados en sellos encontrados en el Valle del Indo (tercer milenio antes de nuestra era) de los que se desconoce su significado. El registro más antiguo de la India que nos habla de los tipos de escritura que había en el país es del periodo Asoka (siglo III a.e.c.) y hace mención a la existencia de dos modalidades: el kharoṣṭhī, utilizado en el noroeste del paísy el brāhmī, en el resto de la India. Parece ser que con el paso del tiempo solo sobrevivió el segundo tipo de escritura de modo que el brāhmī se puede considerarse la madre de los alfabetos indios que se usan en nuestros días.

El desarrollo textual del sánscrito en verdad es muy tardío, de los siglos I-III e.c., y su expansión textual tuvo lugar sobre todo en la época medieval india. En estas fechas ya se cita la existencia de muchos tipos de escritura: nāgarī en el norte de la India; śāradā en Cachemira; baṅgālī en Bengala; oriya en Orissa; telugu en Andhra y Tamilnāḍu; grantha en Tamilnāḍu; kannaḍa en Karnāṭaka; y el malayāḷī en Kerala.

Respecto al término específico de siddhaṃ, hay que indicar que los gramáticos Kātyāyana y Patañjali utilizaron la palabra siddha, “perfecta” o “completa”, para definir el sánscrito porque consideraban que era una lengua divina o el lenguaje de los dioses. Una lengua perfecta ya creada donde cualquier modificación implicaba su corrupción. Pero la palabra siddhaṃ no sólo debe traducirse como “perfecta” o “completa”, el monje chino Yijing (635–713), que peregrinó a la India en busca de formación también la tradujo como “palabras auspiciosas”, “palabras de buena suerte o de éxito”.

Respecto a su origen, se considera que esta escritura es una variante que surgió de la escritura brāhmī en la región de Cachemira en el torno al año 600 en el periodo Gupta (320-647.) de la mano de monjes budistas con el fin de transcribir las enseñanzas esotéricas. Un periodo de gran florecimiento cultural, artístico, literario en el país, donde el budismo estaba en plena expansión y Cachemira representaba uno de los centros de estudios y formación más importantes del budismo.

El siddham pronto se extendió a la región de Benarés (otro centro principal de estudios budistas) y a la región central de la India, y con el tiempo dio lugar a dos nuevas versiones de escritura conocidas como Nāgara y Ardha-Nāgari. Según Van Gulik (1980), la escritura que entró en Japón, vía China fue el Nāgari, la más artística.

2.- LLEGADA DEL SIDDHAṂ A CHINA Y JAPÓN

La escritura siddhaṃ se introdujo en China con la entrada del budismo esotérico en el siglo VIII, donde también atrajo la atención como escritura artística, y más tarde en Japón, en el siglo IX, donde se perfeccionó como caligrafía artístico-espiritual y se conserva como una tradición viva hasta nuestros días.

Las primeras referencias a la escritura sánscrita que aparecen en los primeros textos budistas chinos hasta los siglos IV-V sólo se mencionan tres tipos de escritura: Kharoṣṭhī, Brāhmī y Puṣkarasārī. En el siglo VII se editó otro texto en el que se llegó a listar hasta 64 tipos de escritura (surgidos de las diferencias de dialectos entre las diferentes regiones de la India) sin que apareciese curiosamente el siddhaṃ entre ellos. Según Kotyk (2021) el motivo puede deberse a que en estas fechas el siddhaṃse entendía como un modo de disposición silábica más que un tipo de escritura como se conocería más tarde.

Chaudhuri (1998) sin embargo, alude a que en la primera traducción al chino que hizo el monje indio Kumarajiva (344-413) del Sutra Mahaprajñaparamita en el año 403, se cita que había 42 letras siddhaṃ y ya se explicaba que la letra “a” significa que todos los dharmas no estaban presentes desde el principio o que la letra “ra” aludía a que todos los dharmas están libres de impurezas, igual que alude a las traducciones que hicieron en el año 417 Fa-Xian (340-420) con el monje indio Buddhabadra (359-429), y entre los años 414-426 Wu Ch´en (¿?-¿?) del Sutra Mahaparinirvana dónde también se tocó esta temática.

En la obra de Wu Ch´en se cita que Buda explicó al Bodhisattva Kasyapa cuando le preguntó por el concepto de las letras le explicó que había cuarenta (no 42) y que eran “estáticas” no fluían, que constituían el cuerpo adamantino del Tathagata y que eran la fuente de las letras. También explicaba que la letra “a” era indestructible como un diamante, siendo así los tres tesoros, la letra “ja” era la salvación y “ba” los diez poderes del buda.

Las siguientes referencias chinas con relación al siddhaṃ aparecen en las memorias de Xuanzang (602–664) un monje budista que peregrinó a la India en los años 629-645 y que llegó a estudiar sánscrito en el centro de estudios budistas de Nālandā se alude específicamente a: 1) que el sánscrito estaba conformado por 47 sílabas que podían ser combinadas para nombrar todas las cosas y que podían ser modificadas para responder a todas las necesidades de expresión; y 2) que en la India se habían desarrollado muchas variantes del sánscrito según las regiones pero que la más acertada, elegante y pura como el sonido de los dioses era la escritura de la India Central.

Por otro lado, es con el monje Yijing (635–713), que también visitó Nālandā durante su estancia en India entre los años 671-695 e introdujo en China parte de las reglas gramaticales del sánscrito dadas por los gramáticos indios, cuando se cita por primera vez la existencia de un manual de siddhaṃ que si una persona lo utilizaba junto a la lectura de textos sánscritos podría aprender a traducirlo en uno o dos años.

Se considera que el siddhaṃ como escritura de referencia penetró en China más tarde, cuando se realizó la traducción de dos obras capitales para el budismo esotérico: el Sutra de Mahavairocana realizado por Subhakarasimha (637-735), que llegó a la capital china en el año 716, y el Sutra del Diamante, realizado por Vajrabodhi (671-741) cuando también estuvo en la capital en el año 719.

Es interesante mencionar que el monje Yijing remarcó que en su país el número de personas que conocían bien el sánscrito era mínimo. El principal problema que surgió entre los monjes en el estudio del sánscrito fue siempre cómo superar el problema de la que la pronunciación de los dharani ya que su pronunciación no era igual según la región de la India de dónde procedían los monjes indios que les enseñaban.

El monje Zhiguang (¿?-806), que estudió el sánscrito con Prajñābodhi, un monje del sur de la India, legó en el siglo VIII una obra sobre la pronunciación de los mantras recogida bajo el nombre de Xitanzi ji o Informe de las Letras Siddhaṃ, que después importó a Japón el monje japonés Kūkai (774–835). Pero fue pocos años más tarde, cuando el monje indio Amoghavraja (705-774), el padre del budismo esotérico en China, creó un nuevo sistema para fijar cada sonido sánscrito con uno o más ideogramas chinos para acabar con toda la confusión que había con respecto a los sonidos.

Aunque no hay un acuerdo entre los investigadores, se considera que la traducción del sánscrito en China estuvo condicionada por la ayuda de monjes indios y el monje budista chino estuvo más interesado en dominar la escritura y la pronunciación que la gramática

Respecto a Japón hay que decir que si el sánscrito ya había penetrado con la llegada de los primeros textos budistas y monjes indios, la persona clave que introdujo específicamente el siddhaṃ fue el monje Kukai, fundador de la escuela budista esotérica Shingon.

Actualmente se conserva en el templo Hōryū-ji un texto en sánscrito escrito en hojas de palma que introdujo en Japón Ono no Imoko en el año 609. También se sabe que en el año 754 el monje chino Jianzhen (Ganjin) también aportó textos en sánscrito en la capital y que en el año 736 el monje indio Bodhisena impartió un curso de sánscrito en Nara.

Según la tradición Shingon, Kukai aprendió el siddhaṃ en la capital china en el año 804 de manos del monje chino Huiguo (746-835), patriarca del budismo esotérico chino, y del monje indio de origen Cachemir Prajñābodhi. Aunque este monje legó importantes obras como Letras de Sánscrito y Siddhaṃ y su Exegesis, existe la duda si con el poco tiempo que estuvo en China y con haber aprendido simplemente antes de ir allí la pronunciación de dharanis, pudo realmente llegar a dominar la gramática.

Entre los continuadores posteriores a Kukai en el estudio del siddhaṃ de esta escuela budista destacan Sho-ho (832-909), Kangen (853-925), Shun-yu (890-953), Kakuban (1095-1143), Shin kaku (1117-1180), Seigen (1162-1231), Myo-e (1173-1232), Jogon (1639-1702) y Chozen (¿?-1680). Si Jogon destacó por la escritura artística del siddhaṃ tambiénlegó una obra de gran importancia llamada Siddham sanmitsu sho. Chozen por su parte, también legó otras dos importantes obras: Sittham Jimo Kyo, editada en 1669 en dónde se explicó el orden de los trazos a la hora de reproducir las letras y el Shuji-shu editado en 1670 en dos volúmenes, en dónde asiló las letras bija-mantra de cada deidad de los mandalas Diamante y Matriz.

La primera edición de una obra que tratase en particular la gramática del siddhaṃ nollegó hasta los años 1700 y se atribuye al monje Ji-un (1718-1804). Este monje de la escuela shingon legó importantes obras que son claves para los investigadores en esta materia siendo quizás la más importante Bongaku Shinryo de 1000 volúmenes, donde recopiló todas las obras que encontró en los templos en los que estuvo.

Respecto a la figura de Saicho (767-822), el fundador de la secta esotérica Tendai y que estuvo en China prácticamente en las mismas fechas que Kukai para recibir formación, señalar que no queda claro si está incluyó el estudio de textos y objetos en sánscrito.

El estudio del siddhaṃ es esta escuela sí que se sabe que fue profundizado por su alumno Ennin (794?-864), que viajó a China entre los años 838-847, y según su diario, estudió siddhaṃ y su pronunciación de manos del monje indio Ratnacandra en el templo Qinglongsi de la capital, igual que su discípulo Annen (841-889?) que fue el primero en realizar un estudio extensivo sobre el tema al escribir una obra de 8 volúmenes sobre el mismo. Otro monje importante de esta escuela a destacar fue Enchin (814-891) que estudió con Prajñātara del que también recibió textos.

Según Van Gulik (1980) el estudio del siddhaṃ en Japón quedó igual que en China reducido al estudio de la escritura y su pronunciación y no tanto la gramática en sus inicios. Kotyk (2021) llega a ser más crítico y afirma que sólo unos pocos monjes pudieron llegar a escuchar realmente la pronunciación del siddhaṃ en China de monjes indios y que el resto lo aprendieron oralmente o por su representación en kanji o kana.

ESCRITURA BÁSICA DEL SIDDHAM

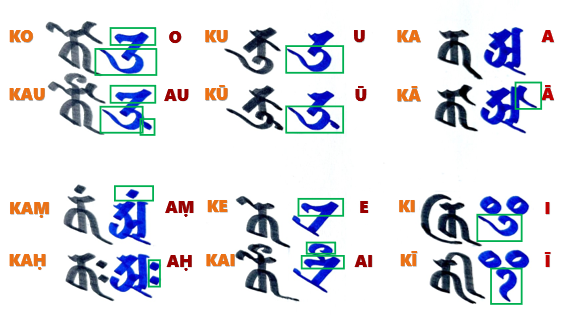

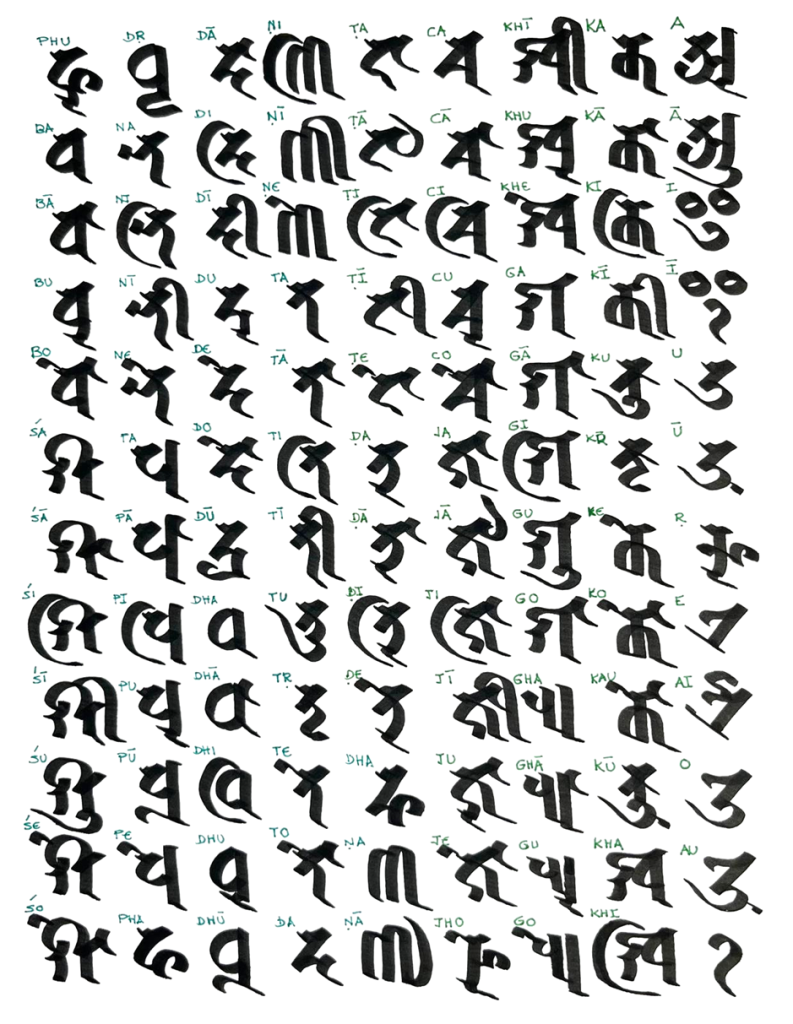

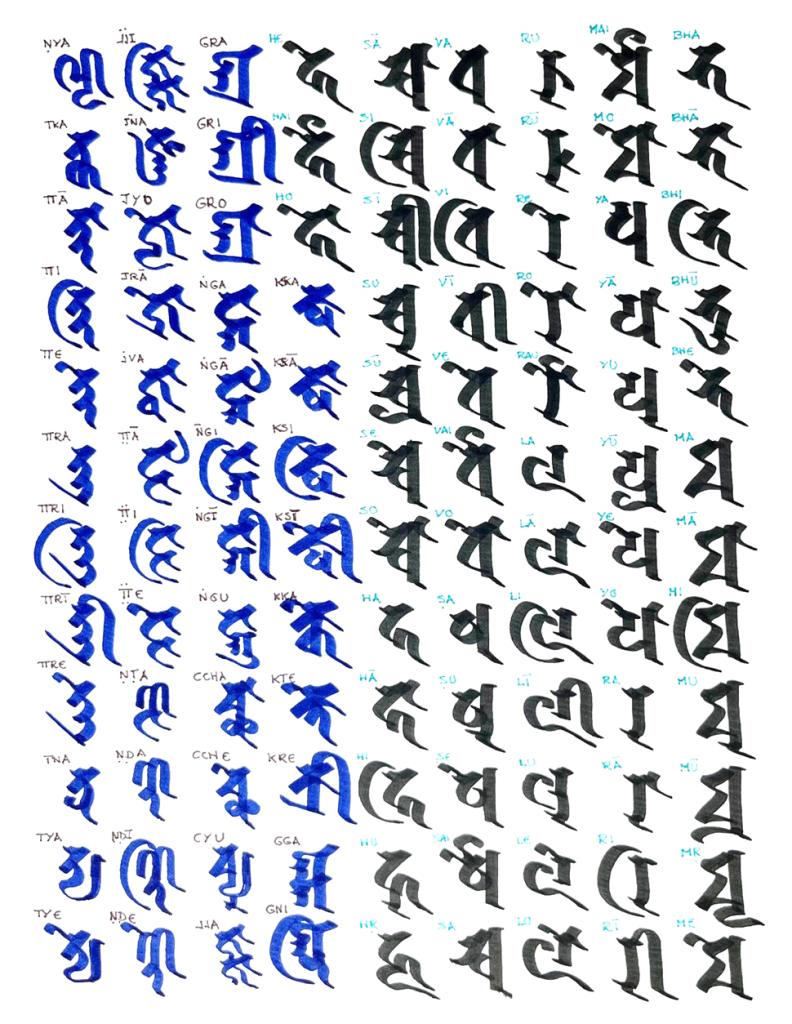

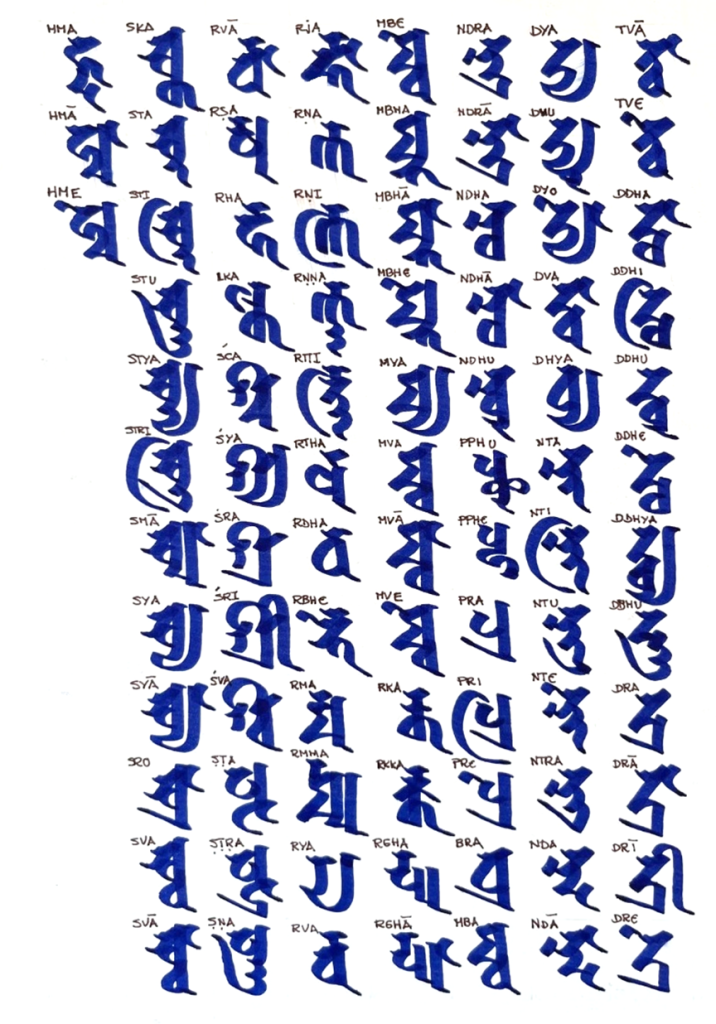

A.- Alfabeto y sus ligaduras superiores e inferiores para hacer combinaciones

B.- Raíces desde las vocales para generar los sonidos a, e, i, o, u, ai, au, ṃ, ḥ

C.- Letras más comunes en los Sutras

Referencias Bibliográficas

Chaudhuri, S.K. (1998). Siddham in China andJapan, Sino-Platonic Papers, 88.

Dine, S. (2012). Sanskrit Beyond Text: The Use of Bonji (Siddham) in Mandala and Other Imagery in Ancient and Medieval Japan, Doctoral Thesis, University of Washington

Filliozat, P.S. (2018). El sánscrito. Lengua, Historia y Filosofía. Barcelona: Herder.

Hashimoto, T. (2015). Siddham Script in the University of Tokyo Manuscript of the Chinese Version of the Ārya-Mahā-Māyūrī Vidyā-Rājñī, ARIRIAB XVIII, 265-273.

Kotyk, J. (2021). The Study of Sanskrit in Medieval East Asia: China and Japan, Hualin International Journal of Buddhist Studies, 4(2), 240–273.

Salomon, R. (2016). Siddham across Asia: How the Buddha Learned his ABC, Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.

Van Gulik, R.H. (1980). Siddham. An Essay of the History of Sanskrit Studies in China and Japan, New Delhi: Jayyed Press.

児玉義隆 (1991). 梵字必携―書写と解読, 大阪: 朱鷺書房 [Yoshitaka, K. 1991, Caracteres Sánscritos Esenciales. Copia y Decodificación, Osaka: Toki Shobo].

About Pedro Jesús Jiménez Martín

Profesor Titular de Universidad. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF). Universidad Politécnica de Madrid. Director del Proyecto de Investigación Cultura Física Oriental.