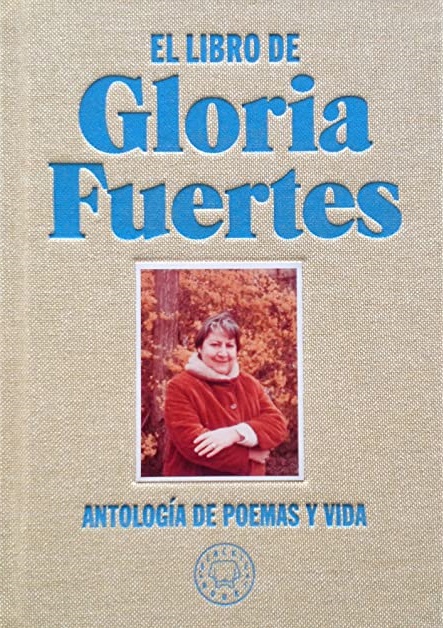

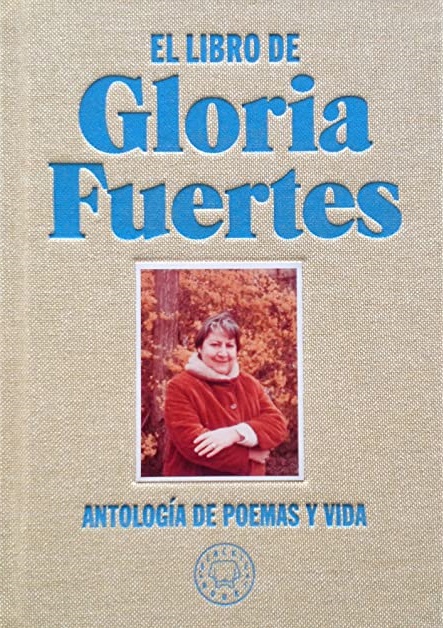

Desde Lecturas para compartir, en su cuenta de Tiktok @biblioetsidiupm, la biblioteca ETSIDI UPM recomienda la lectura de El Libro de Gloria Fuertes: antología de poemas y vida, de Gloria Fuertes, con textos y edición de Jorge de Cascante.

Con motivo del Día Mundial de la Poesía, que celebramos el 21 de marzo, Lecturas para Compartir ha elegido El Libro de Gloria Fuertes: antología de poemas y vida. En esta obra, Jorge de Cascante logra condensar la extraordinaria creatividad y originalidad de esta escritora madrileña del barrio de Lavapiés.

Con motivo del Día Mundial de la Poesía, que celebramos el 21 de marzo, Lecturas para Compartir ha elegido El Libro de Gloria Fuertes: antología de poemas y vida. En esta obra, Jorge de Cascante logra condensar la extraordinaria creatividad y originalidad de esta escritora madrileña del barrio de Lavapiés.

Gloria Fuertes (1917-1998), la poeta de guardia de la revista Discóbolo, no era sólo aquella niña adulta que daba color a nuestras vidas con sus poemas infantiles, también era una persona con grandes inquietudes poéticas de corte social. De su pluma nacieron además obras teatrales, letras para canciones, guiones y cómics ilustrados por ella misma o por otros dibujantes como Mingote. No sólo fue una niña prodigio que a los catorce años publicó su primer poema, fue asimismo editora de revistas, bibliotecaria, profesora en EEUU y presentadora de inolvidables programas infantiles de televisión.

En su faceta de bibliotecaria destacó por poner en marcha la primera Biblioteca infantil ambulante de España en Soto del Real. Corría el año 1954. La misión de “este lugar mágico” –como le gustaba denominar a las bibliotecas- era acercar los libros a los niños de la sierra madrileña, formarles, y despertar en ellos el amor por la vida, por la gente, por los animales, por la cultura, pero sin dejar de lado el humor y la fantasía.

Su obra se inscribió en el movimiento denominado postismo, que no era otra cosa que una vanguardia nacida en España en 1945 que pretendía superar a las vanguardias anteriores desde el humor, y en la Generación del Cincuenta. Entre los Premios que recibió podemos resaltar: el Premio Lazarillo (1966) y el Diploma de Honor del Premio Andersen Internacional de Literatura Infantil, ambos otorgados al título Cangura para todo, y el Cervantes Chico (1994) concedido por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a su trayectoria.

En definitiva, El Libro de Gloria Fuertes: antología de poemas y vida nos ofrece una extensa selección de su poesía para niños y adultos –algunas inéditas-, así como apuntes y fotografías sobre su vida, que retratan a una mujer intrépida, audaz, que vivió según su dictado.

Gloria Fuertes (1917-1998). Madrileña. Aprendió a inventar antes que a escribir. Durante años y años de llantos y risas se le fueron cayendo los poemas del cuerpo. Además de ochenta libros, publicó en prensa y revistas y apareció mucho por la tele. A día de hoy, es un árbol muy alto.

«Gloria Fuertes nace en el barrio de Lavapiés, en Madrid, el 28 de julio de 1917. Su padre es conserje y su madre costurera y mujer de la limpieza. No es una niña como las demás. De muy pequeña sisa dinero del bolso de su madre —de la cual decía que tenía gracia, ingenio, y muy mal genio— para comprarse tebeos, polvorones y helados. Por entonces echa las tardes jugando en la plaza de Tirso de Molina y en la calle Mesón de Paredes, muy cerca del Rastro. Nací en la calle de La Espada y viví en Dos Hermanas, Tres Peces y Cuatro Caminos. Barrios de gente obrera, mucha necesidad, mucha puta y algún convento, recuerda Gloria. Da largos paseos con su perro para matar los días y participa en partidos de fútbol con otros niños en los que ella es siempre la única chica.

No dejes a nadie del todo

No dejemos a nadie del todo.

Si te vas y dejas al perro solo,

métele una zapatilla en la perrera,

olerá a ti,

se creerá que estás,

se sentirá mejor.

Con motivo del Día Mundial de la Poesía, que celebramos el 21 de marzo, Lecturas para Compartir ha elegido El Libro de Gloria Fuertes: antología de poemas y vida. En esta obra, Jorge de Cascante logra condensar la extraordinaria creatividad y originalidad de esta escritora madrileña del barrio de Lavapiés.

Con motivo del Día Mundial de la Poesía, que celebramos el 21 de marzo, Lecturas para Compartir ha elegido El Libro de Gloria Fuertes: antología de poemas y vida. En esta obra, Jorge de Cascante logra condensar la extraordinaria creatividad y originalidad de esta escritora madrileña del barrio de Lavapiés.