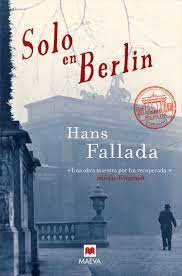

Solo en Berlín. Hans Fallada

Solo en Berlín

Solo en Berlín

Hans Fallada

Trad. Rosa Pilar Blanco

Maeva

– Todos tiene miedo- decidió, despectivo, el de la camisa parda. ¿Por qué, en realidad? Si para ellos es la mar de sencillo, les basta con hacer lo que les decimos.

– Eso es porque la gente no puede dejar de pensar. Siempre creen que pensando avanzan.

– Pues solo tienen que obedecer. De pensar ya se encarga el Führer

El miedo lo invade todo, la desconfianza en todos y en todo está siempre presente. Una palabra equivocada, un gesto inadecuado puede llevarte a la cárcel o quizás a la muerte. Es el Berlín de principios de la guerra. ¿Quién puede luchar contra esa maquinaria totalitaria?, todos son cómplices de una manera u otra. Colaborando activamente o mirando para otro lado, callando. Anna y Otto, hasta hace poco unos ciudadanos ejemplares en esa Alemania nazi, gente corriente sin grandes pretensiones deciden resistir, luchar. ¿Cómo?

La primera frase de nuestra primera postal dirá: ”Madre: El Führer ha matado a mi hijo…” Anna volvió a estremecerse. Había algo tan infausto, tan tétrico, tan decidido en esas palabras que Otto acababa de pronunciar…En ese instante comprendió que con esa primera frase él había declarado una guerra eterna y comprendió también de manera confusa lo que eso significaba: guerra entre ellos dos, unos pobres, pequeños, insignificantes trabajadores que con una palabra podían ser borrador para siempre, y al otro lado el Führer, el Partido con su enorme aparato de poder y su esplendor y tres cuartas, incluso cuatro quintas partes del pueblo alemán detrás.

Y ante ellos la maquinaria del Estado con todo su poder, sin piedad, friamente. Es la Gestapo, es el comisario Escherich.

Escherich cazaba…ese viejo criminalista era un verdadero cazador. Lo llevaba en la sangre. Cazaba personas igual que otros cazan jabalíes. Que los jabalíes y las personas tuvieran que morir al finalizar la cacería no lo conmovía. El jabalí estaba destinado a morir de ese modo, igual que las personas que escribían esas postales.

No considero que se deba indicar nada más, Paul Valéry tampoco requiere exégetas sólo almas cándidas y sensibles que deseen disfrutar de una tarde de felicidad.

No considero que se deba indicar nada más, Paul Valéry tampoco requiere exégetas sólo almas cándidas y sensibles que deseen disfrutar de una tarde de felicidad.