“Hola, mi amor, yo soy tu lobo / Quiero tenerte cerca para oírte mejor”… Alguna vez, ¿quién no ha cantado a todo pulmón esta letra tan vibrante de la Orquesta Mondragón? Corría el año 1980 cuando se publicó “Caperucita feroz” -incluida en el álbum Bon Voyage-, fruto de la pluma de Luis Alberto de Cuenca en su faceta como letrista. Más tarde, sería Loquillo quien llevara al escenario musical la obra poética del autor madrileño. Uno de sus poemas daría nombre a este trabajo: “Su nombre era el de todas las mujeres” (2011). Entre otros, su séptimo corte recogía la composición “Alicia disfrazada de Leia Organa” (dedicada a la esposa del poeta e inspirada en la Guerra de las Galaxias):

Si sólo fuera porque a todas horas

Tu cerebro se funde con el mío;

Si sólo fuera porque mi vacío

Lo llenas con tus naves invasoras […]

Con estos antecedentes, casi no resulta necesario mencionar que estamos ante un autor extraordinariamente contemporáneo -de postmoderno y postromántico le han clasificado otros-, pero también con un fino sentido del humor, y muy, muy elegante. Su poesía ha transitado desde el clasicismo hasta el verso libre, o de línea clara (como él mismo la ha denominado en homenaje a la celebérrima obra de Hergé). En definitiva, un autor idóneo para congraciarse con la lectura del género lírico. Lean y juzguen por sí mismos:

El desayuno

Me gustas cuando dices tonterías,

Cuando metes la pata, cuando mientes,

Cuando te vas de compras con tu madre

Y llego tarde al cine por tu culpa.

Me gustas más cuando es mi cumpleaños

Y me cubres de besos y de tartas,

O cuando eres feliz y se te nota,

O cuando eres genial con una frase

Que lo resume todo, o cuando ríes

(Tu risa es una ducha en el infierno),

O cuando me perdonas un olvido.

Pero aún me gustas más, tanto que casi

No puedo resistir lo que me gustas,

Cuando, llena de vida, te despiertas

Y lo primero que haces es decirme:

«Tengo un hambre feroz esta mañana.

Voy a empezar contigo el desayuno».

El cuervo

Una noche de un frío diciembre, me encontraba

Solo en mi biblioteca, pensativo, tan solo

Que ni los viejos libros ni los mil cachivaches

Que abruman los estantes me hacían compañía,

Tan solo como un náufrago después de la tormenta,

[…]

Y las cartas, las cartas, obsesivas y tórridas,

Avivando la hoguera de la pasión, quemando

Los bosques a su paso e incendiando las mieses.

Aquellas cartas-bomba que no sé dónde están.

[…]

En las noches de insomnio me invade tu perfume

Como una vaharada fantasmal, y lo aspiro

Como si fuera polvo de silencio y de ruina

Y, a la vez, como un tiro de insondable placer

Que, como el Ewigwiblich de Goethe, me conduce

Al cielo, donde tú vives eternamente

[….]

Pero Luis Alberto de Cuenca (1950-) es un hombre de corte casi renacentista. Tras doctorarse en Filología Clásica, ejerció su ministerio de profesor investigador en el CSIC. Además ha despuntado como ensayista y traductor, labor que le ha reportado el Premio Nacional de Traducción por su versión del Cantar de Valtario. En su haber encontramos otras muchas distinciones a su quehacer literario, como el Premio de la Crítica, concedido a su obra “La Caja de Plata” (1985). Ha desempeñado el cargo de director de la Biblioteca Nacional y posteriormente el de Secretario de Estado de Cultura. Hasta fechas recientes ha formado parte del Patronato del Museo del Prado, y -desde 2010- es académico de número de la Real Academia de la Historia. También ha ejercido como editor literario, y como divulgador cultural en prensa, así como en programas de radio, y televisión.

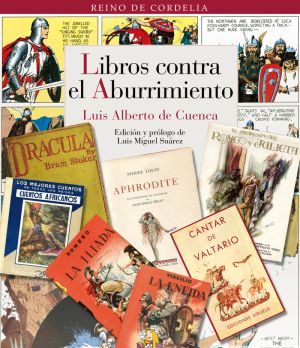

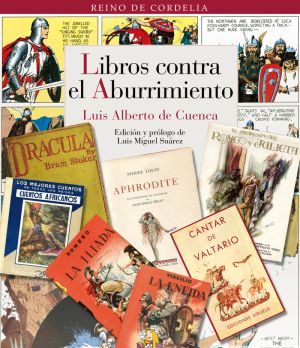

La producción de Luis Alberto de Cuenca es inmensa, difícilmente podríamos dejar constancia de todos sus trabajos de naturaleza intelectual. No obstante, nos gustaría mencionar su título: “Libros contra el aburrimiento”, un volumen que recopila su labor como columnista y crítico literario en las prestigiosas páginas del ABC Cultural desde 2004 a 2010. En él encontrarán la recomendación de interesantísimas lecturas, desde la epopeya de Gilgamesh -el cuento más antiguo del mundo- a Sin City -un tebeo de Frank Miller, llevado al cine por Robert Rodríguez y Quentin Tarantino-, pasando por Astérix, el teatro de Fernández de Moratín, el capitán Alatriste y un largo etcétera. Recientemente ha publicado “200 libros para disfrutar”, que sigue esta misma estela, y en el que nos recomienda lecturas tan variopintas como el Macbeth de Shakespeare o El Coyote de José Mallorquí.

Por último, no he querido dejar de aludir a la difusión que de su obra está llevando a cabo un aguerrido grupo de “Lectores de Luis Alberto de Cuenca” en la red social Facebook, integrada -de momento- por 2,9 mil seguidores. https://www.facebook.com/groups/l.a.de.cuenca

Obras de Luis Alberto de Cuenca en la Biblioteca Universitaria UPM

María Jesús Iglesias

las colecciones más grandes de Europa de proyectores, carteles de películas, zootropos, lentes, bombillas y un sinfín de aparatos relacionados con el cine.

las colecciones más grandes de Europa de proyectores, carteles de películas, zootropos, lentes, bombillas y un sinfín de aparatos relacionados con el cine. Mucho han cambiado las cosas, pero mientras haya personas que sigan luchando por conservar la historia y nos la quieran contar con tanto cariño y sabiduría, estaremos encantados de dejarnos llevar por la nostalgia y volver a sentir esa increíble emoción de asistir a un estreno en la Gran Vía.

Mucho han cambiado las cosas, pero mientras haya personas que sigan luchando por conservar la historia y nos la quieran contar con tanto cariño y sabiduría, estaremos encantados de dejarnos llevar por la nostalgia y volver a sentir esa increíble emoción de asistir a un estreno en la Gran Vía.

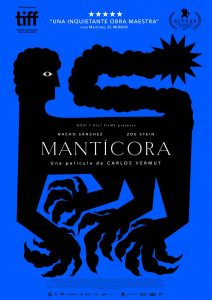

Resulta difícil recomendar una película como esta, por la dura temática, por el ritmo lento, porque a veces no se entiende bien donde nos quiere llevar el director, si a empatizar o a odiar. Es una película fría, sin efectos especiales, sin alardes fotográficos, de esas que te van introduciendo poco a poco en el mundo de los personajes y sin darte cuenta te ha calado hasta los huesos.

Resulta difícil recomendar una película como esta, por la dura temática, por el ritmo lento, porque a veces no se entiende bien donde nos quiere llevar el director, si a empatizar o a odiar. Es una película fría, sin efectos especiales, sin alardes fotográficos, de esas que te van introduciendo poco a poco en el mundo de los personajes y sin darte cuenta te ha calado hasta los huesos.

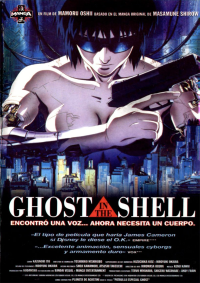

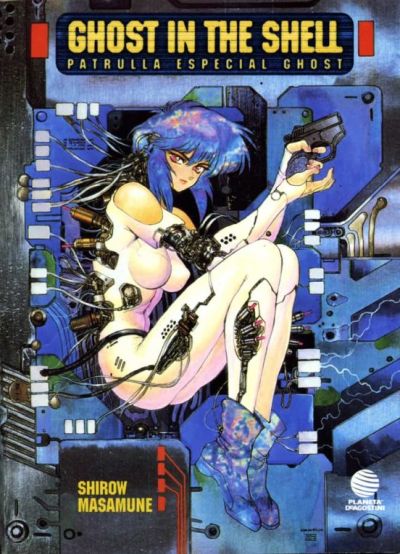

Se denomina ciberpunk al subgénero de la ciencia ficción caracterizado por presentar futuros distópicos hipertecnificados. En ellos, el ser humano vive en megaurbes degradadas, las grandes corporaciones luchan por el poder y el mundo sufre las consecuencias de la sobreexplotación de recursos, las guerras y el mal uso de la energía nuclear.

Se denomina ciberpunk al subgénero de la ciencia ficción caracterizado por presentar futuros distópicos hipertecnificados. En ellos, el ser humano vive en megaurbes degradadas, las grandes corporaciones luchan por el poder y el mundo sufre las consecuencias de la sobreexplotación de recursos, las guerras y el mal uso de la energía nuclear. Ghost in the shell se ambienta en el año 2029, cuando los avances tecnológicos han hecho posible la mejora y reparación del cuerpo humano hasta límites impensables para nosotros. Algo, en principio, muy positivo pero que tiene un grave inconveniente. Y es que, al igual que sucede con las computadoras, los híbridos humano-máquina (cíborgs) son susceptibles de ser pirateados, como bien sabe el “Titiritero”. Un habilidoso hacker que, mediante la manipulación cerebral, consigue que otros cometan por él actos de ciberterrorismo con el fin de alterar el orden mundial.

Ghost in the shell se ambienta en el año 2029, cuando los avances tecnológicos han hecho posible la mejora y reparación del cuerpo humano hasta límites impensables para nosotros. Algo, en principio, muy positivo pero que tiene un grave inconveniente. Y es que, al igual que sucede con las computadoras, los híbridos humano-máquina (cíborgs) son susceptibles de ser pirateados, como bien sabe el “Titiritero”. Un habilidoso hacker que, mediante la manipulación cerebral, consigue que otros cometan por él actos de ciberterrorismo con el fin de alterar el orden mundial.