Viajes con Heródoto, de Ryszard Kapuściński

Podróże z Herodotem

Podróże z Herodotem

Kraków: Znak, 2004.

Viajes con Heródoto

Barcelona: Anagrama, 2006-2008.

Cada vez que contempla uno ciudades, templos, palacios ya muertos, se pregunta por la suerte que corrieron sus constructores. Por su dolor, sus columnas vertebrales rotas, por los ojos que saltaron de sus cuencas al recibir el impacto de una esquirla, por su reumatismo. Por su vida desgraciada. Y entonces surge la siguiente pregunta: ¿podrían existir tamañas maravillas sin ese sufrimiento? ¿Sin el látigo del vigilante? ¿Sin ese miedo que anida en el esclavo? ¿Sin esa soberbia que anida en el soberano? (p. 173-174)

Ryszard Kapuściński es conocido sobre todo por sus varios libros sobre África . En cambio, en esta ocasión el autor, aunque relata experiencias vividas en diversos continentes, enfoca la obra principalmente hacia Asia. Por un lado, el libro es mucho más intimista y personal que otros suyos: habla bastante de sí mismo y de sus precarios inicios como reportero internacional en los años 50, cuando se estrenó con sendas estancias nada menos que en India y en China. Y por otra parte, también al hilo de la vertiente propiamente autobiográfica, Kapuściński nos relata la devoción laica que durante años profesó por Heródoto de Halicarnaso, el precursor de la ciencia histórica en la Antigüedad clásica. Nuestro contemporáneo viajero, cuya formación académica en Historia había estado probablemente lastrada por los condicionamientos económicos y culturales de la Polonia de la segunda postguerra mundial, un buen día tuvo la suerte de recibir un regalo precioso: una traducción al polaco de las Historias del antiguo autor griego. Como a su vez el tema principal de estas Historias son las Guerras Médicas que enfrentaron a las ciudades griegas con el Imperio persa Aqueménida -Asia/Oriente-, esta superpotencia se retoma en Viajes con Heródoto como el prototipo de la alteridad –el Otro por antonomasia- frente a Europa/Occidente, a su vez retro-representados por la Grecia clásica.

Aunque muy famoso y devenido autor de culto, Kapuściński sigue siendo un personaje polémico a día de hoy. No me veo capacitado para juzgar desde un punto de vista profesional sus trabajos de periodista o “reportero”, denominación de sabor artesanal que a él le gustaba utilizar. Algunas nociones históricas vertidas por él no me parecen del todo acertadas. Pero como lector ingenuo, creo que en sus obras se aprende mucho sobre el mundo y sobre la condición humana, y también que él mismo como personaje resulta un gran seductor. En Viajes con Heródoto su escritura alcanza momentos emocionantes de gran intensidad y lirismo, como en el capítulo titulado “El tiempo desaparece”. No os deberíais perder este libro. No esperéis más para descubrir el papel estelar de una liebre lejana, como la retratada por Durero y que adorna la cubierta de la edición española.

Al europeo que por primera vez tenía contacto con la gran diversidad de pueblos y culturas que veía en Dar es Salaam le chocaba no sólo el hecho de que fuera de Europa existían otros mundos –esto, al menos teóricamente, lo sabía desde hacía un tiempo-, sino sobre todo que esos mundos se encontraban, se comunicaban, se mezclaban y convivían sin mediación y aun, en cierto modo, sin conocimiento y sin el visto bueno de Europa. A lo largo de muchos siglos había sido ésta centro del mundo en un sentido tan literal y obvio que ahora el europeo a duras penas concebía que sin él y más allá de él muchos pueblos y civilizaciones llevasen una vida propia, tuviesen sus propias tradiciones y sus propios problemas. Y que más bien fuera él el huésped, el extraño, y su mundo, una realidad remota y abstracta. (p. 242)

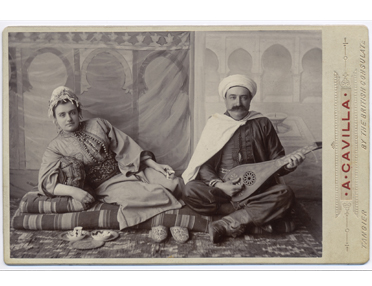

emoción imponentes que no tenia nada de lo que había visto hasta entonces.

emoción imponentes que no tenia nada de lo que había visto hasta entonces. las múltiples publicaciones sobre el país que se editaron entonces animaron a muchos europeos a visitar la tierra de los faraones.

las múltiples publicaciones sobre el país que se editaron entonces animaron a muchos europeos a visitar la tierra de los faraones.