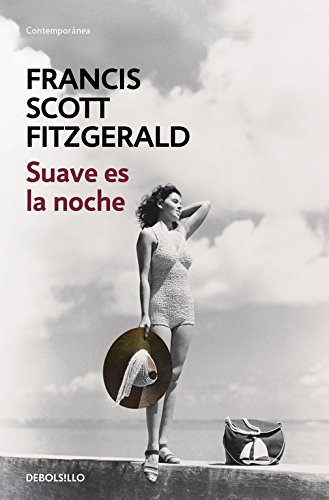

Suave es la noche. Francis Scott Fitzgerald

Desde Lecturas para compartir, en su cuenta de TikTok @biblioetsidiupm, la biblioteca ETSIDI UPM recomienda la lectura de Suave es la noche, de Francis Scott Fitzgerald

Corrían los felices años veinte del siglo pasado cuando el matrimonio Diver, una glamurosa pareja norteamericana, viaja a la Riviera Francesa, de moda entre la beautiful people de todo el mundo. Los Diver son ricos, inteligentes, elegantes, irresistiblemente atractivos. Pero algo se oculta tras su aparente perfección.

Corrían los felices años veinte del siglo pasado cuando el matrimonio Diver, una glamurosa pareja norteamericana, viaja a la Riviera Francesa, de moda entre la beautiful people de todo el mundo. Los Diver son ricos, inteligentes, elegantes, irresistiblemente atractivos. Pero algo se oculta tras su aparente perfección.

Francis Scott Fitzgerald se inspiró en el poema “Oda a un ruiseñor”, de John Keats, para dar título a su obra Suave es la noche (1934), una novela dramática, con una gran carga autobiográfica, en la que el glamour y el desenfreno se dan la mano. Fueron autores como T.S. Elliot y Sallinger quienes reivindicaron la obra de F. Scott Fitzgerald, consiguiendo que ésta subiera a los altares de la Literatura norteamericana.

En la apacible costa de la Riviera francesa, a mitad de camino aproximadamente entre Marsella y la frontera con Italia, se alza orgulloso un gran hotel de color rosado. Unas amables palmeras refrescan su fachada ruborosa y ante él se extiende una playa corta y deslumbrante. Últimamente se ha convertido en lugar de veraneo de gente distinguida y de buen tono, pero hace una década se quedaba casi desierto una vez que su clientela inglesa regresaba al norte al llegar abril. Hoy día se amontonan los chalés en los alrededores, pero en la época en que comienza esta historia sólo se podían ver las cúpulas de una docena de villas vetustas pudriéndose como nenúfares entre los frondosos pinares que se extienden desde el Hôtel des Étrangers, propiedad de Gausse, hasta Cannes, a ocho kilómetros de distancia.

@biblioetsidiupm En Suave es la noche conviven el amor, el glamour y el desenfreno. La novela de Scott Fitzgerald está ambientada en los felices años veinte del siglo pasado. Música: cartoon-like rhythmic jazz, de @kohrogi #lecturasparacompartir #librosrecomendados #bookish