El último trayecto de Horacio Dos. Eduardo Mendoza

Desde Lecturas para compartir, en su cuenta de TikTok @biblioetsidiupm, la biblioteca ETSIDI UPM recomienda la lectura de El último trayecto de Horacio Dos, de Eduardo Mendoza

A través de su diario de a bordo, el comandante Horacio Dos da cumplida cuenta de su último trayecto interplanetario antes de la tan esperada jubilación, denegada en atención a su incompetencia y desfachatez. El pasaje que le acompaña está compuesto por los Delincuentes, las Mujeres Descarriadas y los Ancianos Improvidentes. Debido a las condiciones precarias de la nave y de su avituallamiento, la expedición tendrá que enfrentarse a múltiples aventuras.

A través de su diario de a bordo, el comandante Horacio Dos da cumplida cuenta de su último trayecto interplanetario antes de la tan esperada jubilación, denegada en atención a su incompetencia y desfachatez. El pasaje que le acompaña está compuesto por los Delincuentes, las Mujeres Descarriadas y los Ancianos Improvidentes. Debido a las condiciones precarias de la nave y de su avituallamiento, la expedición tendrá que enfrentarse a múltiples aventuras.

En El último trayecto de Horacio Dos (2002), Eduardo Mendoza (1943-) hace alarde de su inconfundible estilo, inaugurado con La Verdad sobre el Caso Savolta (1975), en el que despliega una extraordinaria inventiva verbal, en un estilo fresco y salpicado de humor. En esta divertidísima narración coexisten géneros como la parodia, el folletín, la picaresca, la aventura y la ciencia ficción.

Eduardo Mendoza cuenta en su haber con galardones tan importantes como el Premio Miguel de Cervantes (2016), el Premio Planeta (2010), el Premio al mejor libro extranjero (París, 1996), el Premio Franz Kafka (República Checa, 2015) y el Premio Libro Europeo (2013), entre otros.

Martes, 30 de mayo. Escasez. Gachas de arroz, medias raciones, para comer, y agua pútrida con clorofila para beber. Descontento general y conato de rebelión en el sector de los Delincuentes. El primer segundo de a bordo propone gasearlos preventivamente. El segundo segundo de a bordo se muestra partidario de la disuasión, bien por juzgar más efectivo este sistema, bien para llevar la contraria al primer segundo de a bordo. Según el argumento de aquél, aun cuando los Delincuentes consiguieran adueñarse de la nave y desactivar los mecanismos de autodestrucción preventiva, ¿de qué les iba a servir, si el congelador está vacío? Es su argumentación, no la mía. Impecable si los Delincuentes atendieran a razones. Ahora bien: si atendieran a razones, ¿serían delincuentes o habrían optado por una forma de vida más conforme a las normas sociales? La pregunta reviste cierto interés, pero sólo de índole teórico, por lo que queda pendiente hasta la próxima reunión de mandos.

Watch on TikTok

Corrían los felices años veinte del siglo pasado cuando el matrimonio Diver, una glamurosa pareja norteamericana, viaja a la Riviera Francesa, de moda entre la beautiful people de todo el mundo. Los Diver son ricos, inteligentes, elegantes, irresistiblemente atractivos. Pero algo se oculta tras su aparente perfección.

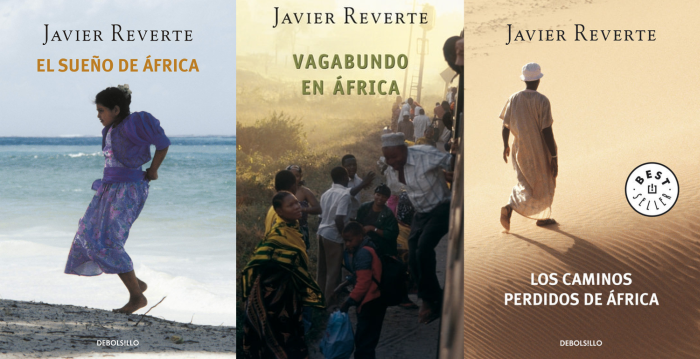

Corrían los felices años veinte del siglo pasado cuando el matrimonio Diver, una glamurosa pareja norteamericana, viaja a la Riviera Francesa, de moda entre la beautiful people de todo el mundo. Los Diver son ricos, inteligentes, elegantes, irresistiblemente atractivos. Pero algo se oculta tras su aparente perfección. En el primero “El sueño de África”, Reverte nos adentra, haciéndonos revivirlas, en las historias de los antiguos reyes africanos, los cazadores, los primeros exploradores, nos sumerge en la era colonial y en los tiempos de la independencia de Uganda, Tanzania y Kenia.

En el primero “El sueño de África”, Reverte nos adentra, haciéndonos revivirlas, en las historias de los antiguos reyes africanos, los cazadores, los primeros exploradores, nos sumerge en la era colonial y en los tiempos de la independencia de Uganda, Tanzania y Kenia.