Biografía del silencio & Luis Vives

Biografía del Silencio, Pablo D’Ors, Ed. Siruela

Luis Vives. José Luis Villacañas. Ed. Taurus

Camino de una merecida e indolente meditación estival se agradece, en general, un buen avituallamiento; una merienda sabrosa y ligera; un fresco refrigerio. Algo de eso hay en estos dos libros (concreto el primero, abstracto el segundo), rabiosamente actuales en su enfoque y con personajes de solera.

La biografía de Luis Vives (1493-1540) que nos ofrece José Luis Villacañas es extensa (más de 500 páginas, pincha aquí) pero nada pesada. El libro perfila, no sólo al filósofo, no sólo al ambicioso joven expatriado en busca de un modus vivendi en cortes europeas, no sólo al erudito preceptor con vocación de jurista, pero también al rebelde que desde la ausencia de una titulación académica está siempre preparado para combatir con su pluma las contra-ladinas denuncias en turbios momentos de guerras de religión; represión que sufrió en carne propia (su madre fue acusada y condenada por la inquisición), y supuso su exilio en París a los 17 años de edad.

Por tratarse de una época rica en conflictos, y dada la trayectoria personal del autor (catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid), el libro va más allá de la dimensión personal, y analiza el sistema universitario en la Europa medieval. La gran repercusión y el jolgorio de la Sorbona (París, Francia), frente a la inmensa repercusión intelectual de las universidades de Flandes (Bélgica), concretamente de la Leuven Universiteit (creada en 1425).

Para aquellos que tengan la oportunidad de recalar en Leuven, recomiendo visitar sus beaterios (Begijnhof), pequeños pueblos dentro de la ciudad, donde las mujeres solas, madres viudas se protegían de una agresión ubicua por parte de hombres embrutecidos en las guerras y arengas religiosas. Uno puede sentir en la piel el miedo a las brutales razias de la época; también puede uno viajar en el tiempo y vivirlo, en directo, través de los ojos de los grandes retablos flamencos que hay en el Museo del Prado. Es una época atribulada, emocionante y vergonzosa.

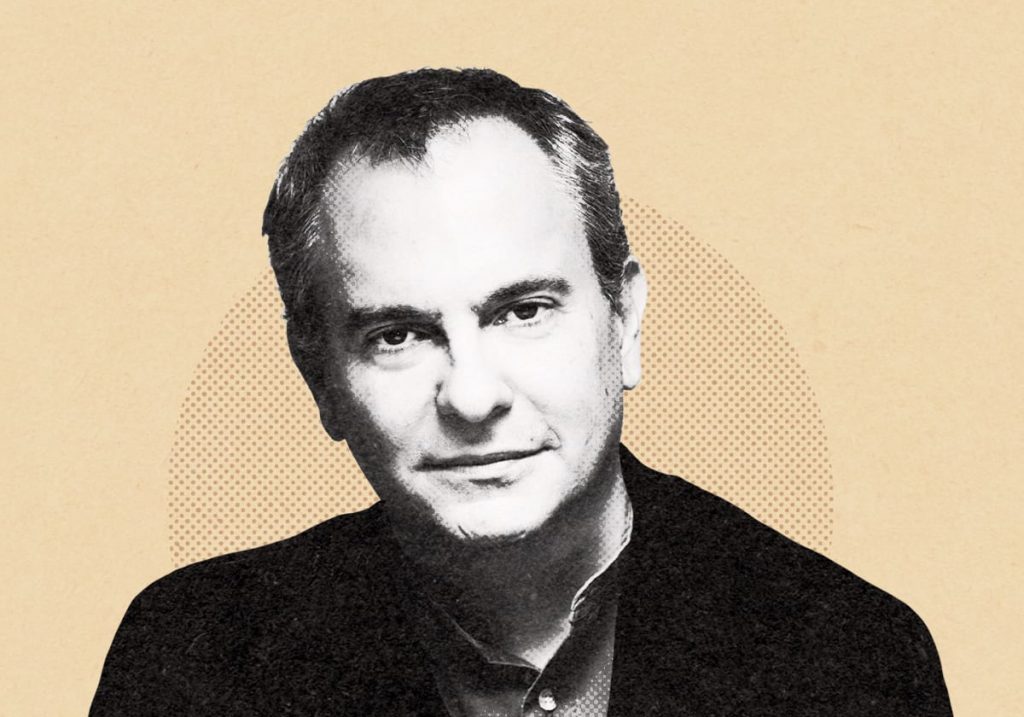

La Biografía del Silencio (pincha aquí) de Pablo D’Ors, comparada con la biografía de Luis Vives, es un bálsamo. Yo recomiendo transitar a ratos entre ambos dos, a modo de contrapeso anímico y acicate intelectual. Pablo D’Ors, que es sacerdote en una iglesia católica que quiere y necesita renovación es, además, por expreso deseo del Papa Francisco consejero cultural del Vaticano. En su libro, Pablo D’Ors nos abre a los secretos de la meditación: “tanto más se piensa, tanto más se debe meditar”, para alejarnos del drama del que solemos estar enamorados. Curiosamente, algunos de sus aforismos y pensamientos, parecen perfectamente alineados con aquellos de Luis Vives; aspecto supongo que controvertido, puesto que fue la iglesia católica la que estuvo continuamente al acecho de Luis Vives, en razón de su querencia con otros humanistas, entre ellos (como no) Erasmo de Rotterdam.

Yo puedo imaginar, placenteramente, una bien documentada serie de Netflix sobre esta época, y sobre estos personajes, hermanados con aquellos de el Hereje de Miguel Delibes (pincha aquí).

“Tú eres lo que queda cuando desaparecen tus pensamientos”

Biografía del Silencio, Pablo D’Ors

Pablo d’ Ors en la Biblioteca UPM

José Luis Villacañas en la Biblioteca UPM