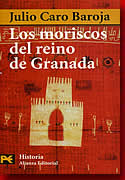

Dificil será encontrar en toda la historia de España asuntos que hayan interesado tanto (no solo a los investigadores, sino también a poetas, dramaturgos, novelistas y escritores políticos) como los de la conversión forzada, el alzamiento y la expulsión de los moriscos.

Julio Caro Baroja

Los moriscos del reino de Granada

Alianza editorial

Así empieza Julio Caro Baroja, antropólogo, etnólogo, historiador y ensayista, el prólogo a la primera edición, 1957, de su libro Los moriscos del reino de Granada y el tema sigue apasionando a propios y extraños cincuenta y dos años después. Los moriscos y su expulsión es un asunto que ha sido tratado innumerables veces, que nos escuece un poco a todos, ha inspirado a pintores, a músicos, a dramaturgos y a pensadores y sin embargo este estudio que ahora nos ocupa se ha consolidado como insustituible si se quiere saber cómo eran y cómo convivían, si es que convivían, los moros granadinos y los recién llegados cristianos viejos en el Reino de Granada.

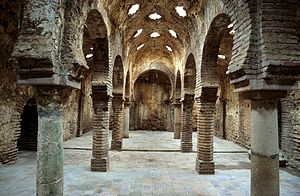

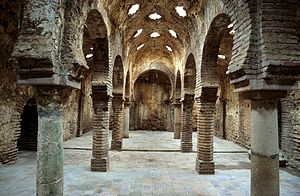

Caro Baroja logra aquí un brillante libro de historia dando un enfoque interdisciplinar y ameno al tema. Nos narra la convivencia entre los cristianos y la minoría morisca, llama nuestra atención sobre la importancia del medio físico del reino de Granada y de la climatología para explicar la estructura de aquella sociedad. Nos explica el posterior enfrentamiento entre cristianos conquistadores y moriscos conquistados y la diáspora de estos últimos tras la derrota que sufrieron en la Guerra de las Alpujarras.

En sus páginas encontramos un análisis de la cultura de ambas comunidades y el interesantísimo aspecto de la pervivencia de elementos moriscos más allá de la expulsión.

El autor mantiene que no podemos tomar al pie de la letra la recolonización total de las Alpujarras y del antiguo reino en general, ya que eran abundantes los matrimonios mixtos, considerados cristianos por la línea paterna. Se recuerda que existen hoy familias granadinas de conocida ascendencia morisca y también que hasta bien entrado el siglo XVIII hubo juicios inquisitoriales por mahometismo.

Para ilustrar la presencia del tema de los moriscos en el mundo de la investigación universitaria más reciente baste señalar que el año pasado se celebró (del 13 al 16 de mayo en Granada, y organizado por El legado andalusí y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, con la colaboración de la Universidad de Granada y de otras instituciones, el congreso internacional titulado : Los moriscos : historia de una minoría.

Es este un libro importante, que además es muy fácil de leer y que resulta fundamental si se quieren visitar las Alpujarras con una dosis añadida de magia, una magia que no tiene trampa ni truco porque ahí está el escenario real de esta historia.

Su lectura te mantiene en estado de permanente sorpresa y además, siendo este un asunto que se presta a que los autores tomen partido, Julio Caro no juzga apenas, lo que hace es aportar datos y reflexiones para que cada uno saque sus propias conclusiones.

Julio Caro Baroja en la Biblioteca UPM