.

Don Manuel mira a Ramiro con ojos desorbitados. Un sudor frío y pegajoso atraviesa su rostro cuando éste le dice:

– Aquel hombre estaba herido. Aquel hombre era mi hermano y le pidió que le escondiera aquí, en su casa.

– Yo no podía hacer eso, Ramiro — contesta el cura, definitivamente acorralado–. Yo no podía esconderle. Me comprometía a mí.

– Y le entregó a sus perseguidores para que le remataran.

El cura ya no puede seguir defendiéndose, ni siquiera hablando. Sus manos, aferradas al borde de la mesa, parecen sarmientos blancos. Y sus labios helados tiemblan en un una oración como hojas de sangre.

-¡Levántese! ¡Levántese y deje de rezar, que no le va a servir de nada!

Por las calles de La Llánava, sólo los perros y la luna están despiertos. Los perros nos despiden con sus ladridos a las afueras del pueblo. Pero la luna continúa con nosotros dispuesta a no abandonarnos en toda la noche. Don Manuel camina en silencio, con la mirada en el suelo y las manos hundidas en la sotana, como un fantasma extraño que se alejase hacia el río. Ramiro y yo, uno por cada lado del camino, le seguimos a corta distancia sin dejar de apuntarle con nuestras armas. Ya junto al río, el cura tuerce por el sendero que sube entre chopos hasta la pontona vieja. Una, dos revueltas más bordeando los últimos prados, sobre la orillla misma, y a nuestro encuentro sale la campa de Remolina.

– ¿Aquí?

Don Manuel asiente con la cabeza.

Contemplo la pradera negra y húmeda, brotada de berros. Los chopos proyectan sus sombras solemnes sobre ella. El río baja a su lado con un profundo bramido. El equilibrio de la noche es tan perfecto que nada podría hacer pensar que Juan esté enterrado ahí, bajo la hierba. Bajo esta misma hierba que Ramiro y yo hemos pisado tantas veces, tantas noches, bajando hacia La Llánava.

Don Manuel permanece en silencio junto a nosotros.

– Arrodíllese — le dice Ramiro.

Ha arrancado, en un gesto inesperado, una rama de espino y la ha clavado en el suelo como si fuera una cruz. Don Manuel se resiste a obedecer. Teme seguramente que en esa postura, de rodillas, indefenso, cumplamos nuestra amenaza y le demos el tiro de gracia.

-¡Arrodíllese! –grita Ramiro–. ¡Arodíllese y rece, hijo de puta! ¡Ahí hay un hombre enterrado, no un perro!

La brisa azota con suavidad las espadañas y las ramas de los chopos. Ahoga un instante el bramido del río. En el centro de la campa, una luna lejana y fría ilumina la figura del cura, arrodillado frente a la rama de espino, y la pistola que le apunta fijamente a la cabeza.

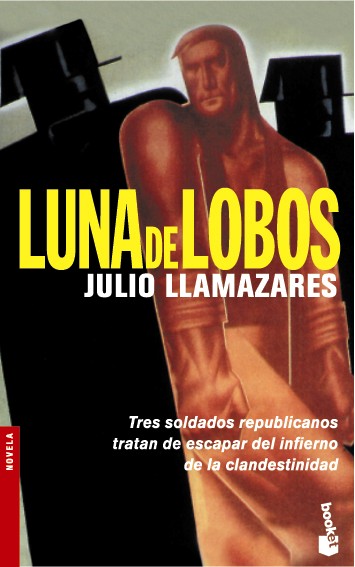

Luna de lobos / Julio Llamazares — Ed. booket

Julio Llamazares en las Bibliotecas UPM