Introducción

El ser humano siempre se ha sentido fascinado tanto por los animales bellos como por los materiales que de estos se obtienen y no ha dudado en usarlos con fines decorativos. Por eso, no debe extrañarnos que en zonas del mundo tan distantes entre sí como son América y Asia se hayan utilizado y todavía se utilicen ciertos insectos para adornar vestimentas y joyas. Concretamente, algunos bupréstidos.

Más conocidos como escarabajos joya, los bupréstidos se caracterizan por ser total o parcialmente iridiscentes. Es decir, porque su color varía según el ángulo desde el que se les mire. Algo que resulta especialmente llamativo en el caso de Sternocera aequisignata Saunders, 18661, un precioso escarabajo de aspecto metálico cuya coloración oscila entre el verde esmeralda, el azul intenso y el violeta.

Ejemplar de Sternocera aequisignata. Autor: Bernard DUPONT. Fuente: Wikimedia Commons.

Propio del sur de Asia (concretamente, de Tailandia, la India, Laos, Camboya y Vietnam), Sternocera aequisignata constituye la base de una técnica de ornamentación textil de gran interés etnoentomológico2.

El bordado con alas de escarabajo: sus orígenes

Durante siglos, la decoración de tejidos con alas de escarabajo ha sido una práctica común en China, India, Japón, Myanmar y Tailandia. Para ello se han empleado los élitros de diversos bupréstidos, siendo los más apreciados los de Sternocera aequisignata. Auténticas lentejuelas naturales3, resistentes a la decoloración y al tiempo, que aunque duras pueden perforarse e incluso recortarse tras cocerlas al vapor unos minutos.

Izquierda: Ejemplar de Sternocera aequisignata fotografiado en Tailandia. Autor: Jacky Cudon. Fuente: iNaturalist. Derecha: detalle de sus élitros. Todos los escarabajos tienen dos pares de alas, uno anterior y otro posterior. Las anteriores se denominan élitros y forman una especie de estuches endurecidos que protegen las alas posteriores. Estas son finas y membranosas y permanecen plegadas cuando el animal no vuela.

En la India el bordado con alas de escarabajo ya se conocía en el siglo XV pero no viviría su momento de mayor esplendor hasta la llegada del período mogol (1526-1857)4. De esa época datan algunos de los más hermosos ejemplos de este tipo de labor que se conservan en los museos. Prendas de vestir y accesorios de moda que fueron descubiertos por los británicos cuando estos llegaron a la corte de Jaipur. Algo que ocurrió en el s. XVIII5 y que supuso la aparición del llamado estilo angloindio. Una moda única, resultado de la adaptación del bordado con alas de escarabajo a los gustos europeos, que alcanzaría su auge en la era victoriana.

El bordado con alas de escarabajo y la Inglaterra victoriana

El conocido interés de los victorianos por la biología, en general, y la botánica y la zoología, en particular, influyó en las modas. Las clases altas británicas se obsesionaron con lucir prendas y complementos confeccionados con plantas y animales exóticos o partes de estos6 y en los salones de baile era frecuente ver vestidos, chales, . . . , adornados con alas de escarabajo. Gracias a esto, Benarés (hoy, Vārāṇasī), Calcuta, Hyderabad, Madrás y Delhi se convirtieron a mediados del s. XIX en prósperos productores de las delicadas muselinas de algodón marfileñas, símbolos de la India, que tan impactantes resultaban a la luz de las velas y lámparas de gas7.

Detalles de chal producido en Calcuta alrededor de 1850. Fuente: NHM’s Collections.

El bordado con élitros destinado a la exportación tenía sus propias características. Una de ellas es que para elaborarlo normalmente se usaban las alas enteras o, como mínimo, cortadas en trozos grandes. Sin embargo, cuando se bordaba al estilo tradicional estas solían fragmentarse en pequeñas piezas.

Muselina de algodón embellecida con élitros, cintas y lentejuelas de oro e hilo de seda y metal dorado. India, mediados del s. XIX. Fuente: Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum.

Las diferencias entre el bordado con alas de escarabajo victoriano y el auténticamente indio se observan también en los motivos representados, que tuvieron que adaptarse a los cambios en las modas femeninas. Cuando a mediados de los 1850 las faldas empezaron a tener volantes y capas el tamaño de los diseños comenzó a disminuir, alcanzando sus dimensiones mínimas en los vestidos con polisón8 de las décadas de los 1870 y 1880 y los recargados trajes de los años 1890. Por otro lado, aparecería un motivo exclusivamente inglés: el escarabajo estilizado9.

Con el paso del tiempo, y debido a la gran demanda de los mismos que se produjo a mediados del s. XIX, los textiles con alas de escarabajo destinados al mercado occidental fueron estandarizándose y perdiendo en calidad. Los patrones ornamentales empezaron a hacerse repetitivos y se popularizaron las faldas terminadas en anchos bordados festoneados, a veces incluso mal recortados, lo que indicaba un ritmo de producción rápido y descuidado10.

Vista completa (izquierda) y detalle (derecha) de vestido de muselina de algodón con élitros. Perteneció a Barbara Morrison, una escocesa que residió en la India a mediados del siglo XIX. Fotografías: Jim Dunn. © highlandthreads.co.uk virtual exhibition project.

Finalmente, los cambios en los gustos contribuyeron a que la muselina característica de los primeros trajes bordados con alas de escarabajo llevados por las mujeres británicas acabara siendo sustituida por otros tejidos. Principalmente, por el satén de seda y el tul de algodón. El primero se puso de moda en los años 1880, usándose al principio en un suave tono marfil y después en diversas tonalidades de verde, negro y dorado, colores que contrastaban especialmente con los élitros. En cuanto al tul, que generalmente era blanco o negro, parece ser que esta tela se introdujo, entre las décadas de los 1880 y 1890, debido a su versatilidad pues podía aplicarse sobre casi todo11.

Detalle de antigua aplicación de tul bordado con alas de escarabajo. Textil adquirido por la autora en mercería anticuaria de Reading (Gran Bretaña).

Conclusiones

Descubierto en la India por los ingleses y adaptado a los gustos occidentales, el bordado con élitros causó furor en la época victoriana. Período de la historia británica en el que la indumentaria femenina sufrió los efectos del desmedido interés popular por el naturalismo y lo exótico.

En el área cultural inglesa, los tejidos embellecidos con alas de escarabajo pasarían de moda a finales del s. XIX. Sin embargo, esto no supuso su desaparición pues aún hoy siguen elaborándose allí donde hace muchos siglos nació una tradición textil que aúna artesanía e insectos.

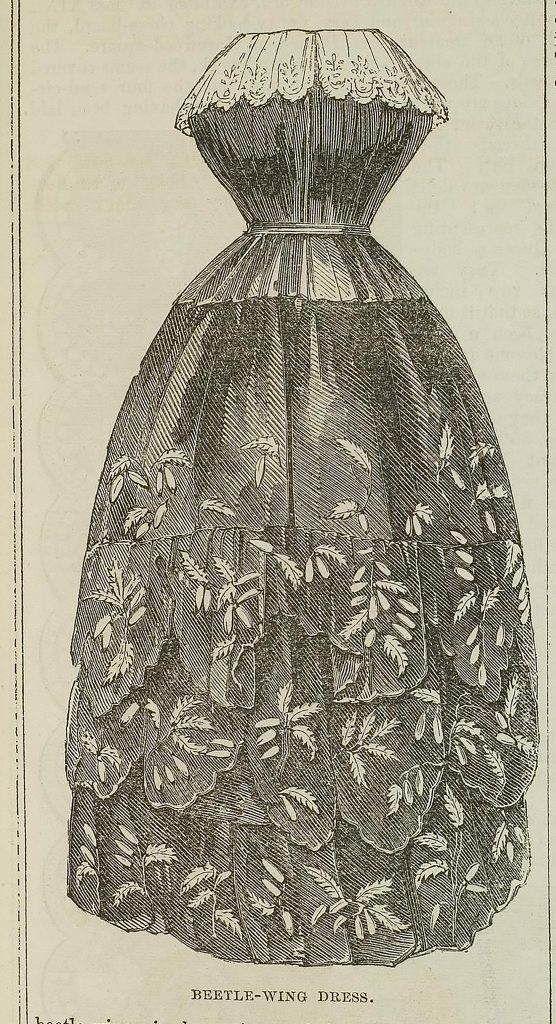

Vestido confeccionado por la costurera dublinesa Miss Mary West, que fue exhibido en la Gran Exposición de Londres de 1851. De encaje negro, estaba bordado con élitros e hilos de seda india de color castaño distribuidos según un patrón vegetal estilizado12. Fuente: Heidelberg University Digital Library.

Agradecimientos

A Museums and Heritage Highland. Por permitirme ilustrar esta publicación con las fotografías del vestido de Bárbara Morrison que, tomadas por el fotógrafo Jim Dunn, forman parte de la Highlandthreads Virtual Exhibition.

Bibliografía

Álvarez, B.T. (2023). Artesanía textil e insectos. El bordado indio con alas de escarabajo y su influencia en la indumentaria victoriana. Revista de Folkore 501.

Angus, J. (2018). Nature´s sequins. Cooper Hewitt.

Eluwawalage, D. (2015). Exotic fauna and flora: fashion trends in the nineteenth century. International Journal of Fashion Design, Technology and Education 8.

Great Exhibition 1851, London (1851). The illustrated exhibitor: a tribute to the world’s industrial jubilee; comprising sketches, by pen and pencil, of the principal objects in the Great Exhibition of the Industry of all Nations, 1851. Cassell. London.

Halle, T., D. Ghelerter & M. Majer (2000). A Catalogue of exquisite & rare works of art including 16th to 20th century, costume textiles & needlework. Cora Ginsburg LLC. New York.

Libes, K. (2021). Beetle-wing embroidery in nineteenth century fashion. Fashion Story Timeline.

Pandya, A. (managing ed.) (2022). Beetle wing embroidery. MAP (Museum of Art & Photography) Academy Encyclopedia of Art.

Rivers, V.Z. (1994). Beetles in textiles. Cultural Entomology 2.

Saunders, E. (1865-1867). Catalogue of ‘Buprestidae’ collected by the late M. Mouhot, in Siam &c., with descriptions of new species. The Transactions of the Royal Entomological Society of London 3, 5: 297-322, plate XXI.

Tolini, M. (2002). Beetle abominations and birds on bonnets: zoological fantasy in late-nineteenth-century dress. Nineteenth-century Art Worldwide: a journal of nineteenth-century visual culture 1, 1.