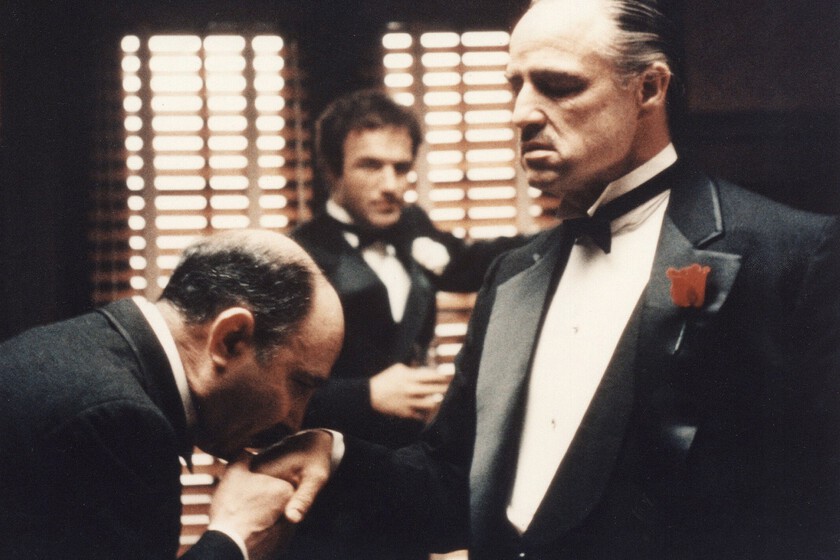

Este post está destinado al estudio de los orígenes, influencias y gestión de los organismos públicos respecto al conocido como “Dust Bowl” (traducido literalmente: “tazón de polvo”) y la gran migración al oeste que este evento causó, y que se retrata en “Las Uvas de la Ira” (1939) de John Steinbeck. Ha sido preparado por Lucía Velasco López como parte de una tarea de evaluación continua en la asignatura “La Empresa y Su Entorno” en la ETSI Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, y se reproduce aquí con su permiso.

Los felices años veinte y el charlestón. Acabada la 1ª Guerra Mundial con la economía europea en declive y los estados europeos sin poder producir lo que necesitaban para cubrir sus necesidades, la industria y la agricultura de EEUU se vieron muy beneficiadas produciendo y vendiendo a Europa infinidad de productos. Las exportaciones de Estados Unidos a Europa se triplicaron, en particular las agrícolas se multiplicaron por cinco y las ganaderas por diez. Los beneficios agrícolas se doblaron. Los agricultores invirtieron en tierras y se endeudaron.

La población tenía una plena confianza en el sistema económico, las cotizaciones de la bolsa crecían continuamente y el liberalismo económico estaba en todo su apogeo: libertad de mercado y no intervencionismo, es más, se intervino para quitar impuestos a las grandes empresas y así promover inversiones de capital extranjero.

Se generaliza la implementación industrial de la producción en cadena, en 1928 se fabricaron más de cuatro millones de vehículos, aumentado la demanda de acero, caucho, petróleo y se construyen miles de kilómetros de carreteras. Se entró de lleno en la sociedad de consumo adquiriendo coches, electrodomésticos, viajes y todo tipo de productos a crédito con el pago aplazado. El Charleston está en su apogeo, la música no para nunca.

Es verano de 1928 y el Presidente Hoover en el estadio de Stanford ante 60.000 personas y con millones de estadounidenses siguiendo el discurso por la radio, exclama: “En Estados Unidos hoy estamos más cerca del triunfo final sobre la pobreza de lo que lo haya estado ningún otro país en la historia. El asilo para los pobres va a desaparecer en este país… no hay mejor garantía contra la pobreza que dar un empleo a cada cual.”

Más dura será la caída. Al comenzar la década de los veinte los agricultores empezaron a tener dificultades en medio de esta prosperidad generalizada. Debido a la demanda de alimentos en Europa el precio de la tierra en EEUU se disparó y se firmaron hipotecas que a la postre se mostraron imposibles de pagar. Por otra parte, la demanda europea de trigo orientó a los agricultores a cultivar casi exclusivamente este cereal, unido a que Rusia y Argentina se convirtieron en grandes productores y exportadores de cereal provocó que en 1930 se produjera un excedente mundial y el consiguiente desplome de los precios.

La tormenta perfecta. La industria aumentaba continuamente la producción lo que producía un desequilibrio entre la oferta y la demanda que no podía seguir ese ritmo. Se acumularon stocks, se despidieron a los trabajadores que ya no eran necesarios para fabricar y estos a su vez al no tener ingresos no podían comprar los productos, lo que hacía bajar aún más la demanda.

El mercado estaba saturado. Los trabajadores tenían que devolver los préstanos contratados. La burbuja especulativa del mercado bursátil estalla. En octubre del 29 de desploma la bolsa.

La gran depresión, el Crack del 29. Los créditos desaparecen, las fábricas cierran y echan a los trabajadores. El precio de los productos agrícolas se desplomó a la mitad, los agricultores no pudieron pagar sus deudas, les embargaron las tierras y se marcharon a las ciudades. De 1929 a 1932 el paro pasó de 1.5 millones a 12 millones, suponiendo casi un 25% de la población. La música ya no suena.

No todos estuvieron en la fiesta. En los “felices años veinte” los trabajadores del campo apenas habían obtenido beneficios y además de estar endeudados de por vida, sufrieron una serie de malas cosechas continuadas debidas al mal tiempo y al agotamiento del suelo por su explotación intensiva que finalmente les condujo a sufrir unas consecuencias sin precedentes.

Las grandes llanuras, antes protegidas de la erosión del viento por las plantas autóctonas que crecían en ellas, fueron transformadas durante décadas por la agricultura intensiva que unido a una serie de años continuados de sequía dejaron el suelo expuesto a merced del viento que se llevaba la capa fértil provocando grandes nubes de polvo que oscurecían el cielo e impregnaban todo de polvo y arena.

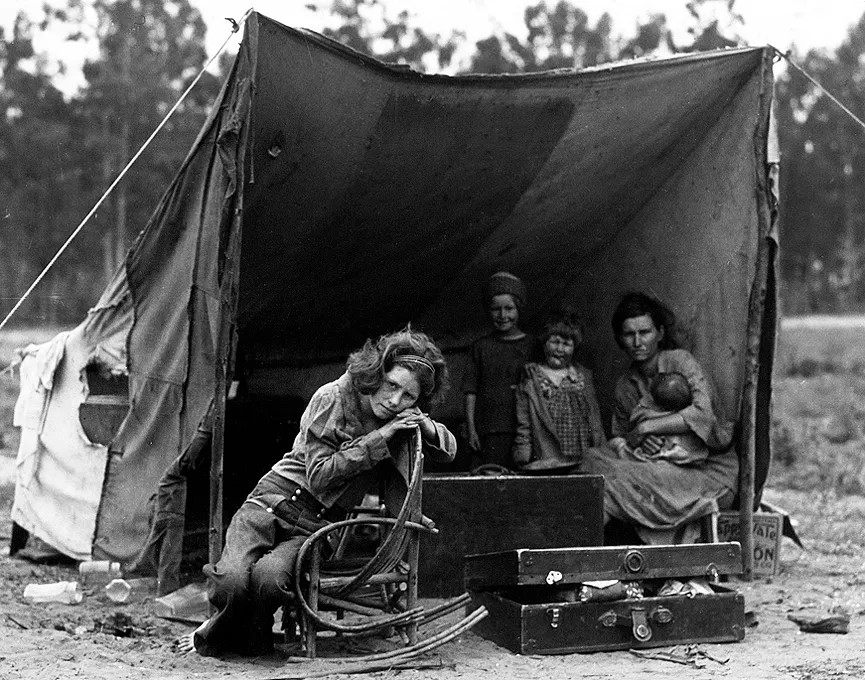

Lo que el viento se llevó. La polvareda tapizó de un humo negro y denso el ambiente de tal manera que apenas permitía apreciar la punta de tus propios pies, el pesimismo impedía visualizar un futuro razonable. Las esperanzas de los agricultores se habían esfumado tan rápido como sus cultivos y donde antes crecía el trigo ya solo quedaba abatimiento y desánimo. El Dust Bowl se lo llevó todo por delante, arrasando por donde pasaba y se esfumó el esfuerzo de tantas generaciones, el interés y la esperanza por prosperar. Fue inevitable que la depresión invadiese los corazones de la gente, que, a pesar del esfuerzo y de la ilusión, no encontraron recompensa y tuvieron que emigrar en busca de unas mínimas condiciones de vida dignas.

Pero ¿cómo se llega a esta situación? La historia es conocida: días de mucho, vísperas de nada. Desde 1920 se estaban sobreexplotando los suelos provocando un aumento de producción que no fue compensado con un incremento proporcional del consumo a pesar del crecimiento de la población y de la actividad económica favorable. Las curvas de la demanda y de la oferta se dejaron de encontrar. Además, por si la situación no fuese complicada por sí sola, los agricultores no tenían recursos, no tenían ahorros, estaban fuertemente endeudados y no podían afrontar los créditos, por otra parte las medidas del gobierno fueron inexistentes o desde luego se mostraron insuficientes e injustas.

Si unimos el Crack del 29 con esta situación de sequía acompañada de fuertes vientos provocó que todo se desmoronara como un castillo de naipes. El “cuenco de polvo”, traducción literal del fenómeno, arrasó a su paso el suelo seco llevándose por delante la riqueza que tenían algunos, la salud de la mayoría y la esperanza de todos.

Tras la caída, llegó el momento de levantarse o al menos intentarlo. Muchísimas familias estaban arruinadas por completo, ya no se trataba de poder pagar las facturas o de devolver los créditos pedidos, sino de la supervivencia en sí, encontrar algo que poder llevarse a la boca.

Pero tal y como redacta John Steinbeck, las opciones se había limitado, reduciéndose a una: “Nos tenemos que marchar” … “¿Dónde vamos a ir?” “No lo sabemos”

Podríamos trascribir palabra por palabra la obra de John, pues refleja a la perfección las vicisitudes a las que tuvieron que enfrentarse, evidenciando así la crudeza de la realidad y la incertidumbre que envolvía su porvenir.

Por si no fuera suficiente, según llegaban los tractores y demás maquinaria pesada, las pocas opciones en medio de la adversidad iban desapareciendo, describen las sembradoras con asombro, incluso con admiración. No ocultaban sus sentimientos hacia los avances tecnológicos, los cuales, si bien prometían facilitar las labores de los agricultores, también representaban el fin de una era marcada por el trabajo manual. Donde antes cabían cientos, ahora solo sería ocupación de unos pocos. Apenas había reposado el humo del Dust Bowl cuando vieron aparecer esta maquinaria invadiendo sus tierras. Máquinas que no se reducían a simples tractores. Máquinas, era eso en lo que se había convertido las personas, sin capacidad de oposición y de negociar las condiciones laborales. Tenían indicaciones precisas, que no podían cuestionar a no ser que quisiesen perder el trabajo, línea recta hasta el final, giro, y repetir. Si había obstáculos en la trayectoria, una valla de por medio, árboles o incluso casas, era eliminados sin miramientos.

Los empresarios vieron una gran oportunidad de abaratar costes y multiplicar sus ganancias. No encontraron oposición por parte de los trabajadores que nos estaban organizados, ni asociados en sindicatos. La falta de medios por parte de las familias que solían labrar las tierras facilitó la llegada de los inversores que se hicieron con la propiedad de las tierras a precios de saldo.

La necesidad provocó que las tensiones aumentaron entre la población, entre vecinos, los mismos que habían estado ayudándose desde los inicios, en los tiempos difíciles y siempre que lo necesitaron, se vieron obligados a la subsistencia más básica, tenían que salvar su pellejo, sus propios intereses. Los empresarios actuaron con crueldad en la desesperación de la gente buscando quién podía hacer más por menos. Y siempre encontraban a alguien con más hambre, hambre literal, dispuesto a trabajar por la mitad de retribución, 3 dólares al día era más que bienvenidos.

Más que emigración, éxodo. Las grandes corporaciones fueron responsables de la migración de los Okies. En resumen, se quedaron con las tierras casi regaladas, aceleraron la mecanización de los procesos agrícolas provocando la emigración, el éxodo masivo de la población rural a las ciudades, la migración de los Okies. Los pocos trabajadores necesarios para las nuevas tareas del campo estaban sin organizarse y sin ninguna legislación laboral que los protegiera, al contrario, las medidas del gobierno promovían el liberalismo y facilitaban los intereses de los grandes propietarios.

Así, ante la situación que se les presentó de forma repentina, solo les quedaba una opción, buscarse la vida, ir en busca de trabajo para poder sobrevivir, que fue lo que hicieron todos los habitantes de Oklahoma. Los Okies tendrían que empezar de nuevo, en otro lugar, aferrándose a lo que fuera.

Queda de manifiesto la dura realidad de las adversidades a las que tuvieron que enfrentarse. Y de forma espontánea nos preguntamos si realmente no hubo alternativas ¿es cierto que no se podía hacer nada? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se debería haber hecho?

Al menos, el gobierno debería haber ayudado a la gente, protegiéndolos con una legislación laboral que impidiese los abusos de las grandes corporaciones y proporcionándoles los bienes imprescindibles mínimos necesarios (alimentos, medicamentos, ropa y vivienda) para poder aguantar hasta que se estabilizase la situación. El problema para aplicar esta medida fue la gran cantidad de damnificados que la hacía muy difícil de llevar a la práctica y que además debería enfrentarse a las grandes corporaciones.

Para que el estado hubiera intervenido con determinación, debería disponer de los recursos suficientes para afrontar la situación y redistribuir la riqueza disponible. Pero estos recursos deberían aportarlos los que los tenían, las grandes corporaciones y la parte de la población más rica de la sociedad, que como además gobernaban o tenían un gran control sobre el gobierno promovieron leyes justo en sentido contrario: que les eximiera de pagar impuestos y no les pusiera trabas en las condiciones laborales de los trabajadores. Hicieron todo lo posible para conservar sus privilegios, es más, la crisis para unos pocos fue una oportunidad de negocio que no dejaron escapar.

A grandes males, grandes remedios. ¿Soluciones? Sí pero, ¿cuáles? Quizás se podría haber hecho más. Desde mi punto de vista, es complicado tomar decisiones en esos momentos. Si consideras intervenir el mercado directamente existe el riesgo de que surja un mercado paralelo que se vuelva a regir por las leyes de la oferta y la demanda, y se expanda la economía sumergida, la corrupción y otra vez más, la miseria. En España, por ejemplo, durante la Guerra Civil, apenas una década más tarde, se creó el racionamiento que pretendía asegurar a toda la población el acceso a una cesta básica de alimentos, uno de los resultados que provocó fue la escasez de esos productos y la creación de un mercado negro “el estraperlo” que estaba bien abastecido, pero a precios muy elevados.

El pez grande se come al chico. Es poco ético dejar que las familias tengan que enfrentarse por sí solas a la desesperación y a las injusticias que se les presentan; pero como no puede ser de otra forma, la realidad se impone y aparecen los intereses de unos pocos que condicionan los destinos de la mayoría. Tal y como dijo Orwell: Somos todos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Parece razonable que sería ideal en un mundo utópico supervisar el mercado, intervenirlo moderadamente, para que el grande no sea cada vez más grande y el pequeño no sea más pequeño; y de esta manera corregir grandes desigualdades. Pero para eso las decisiones tienen que ser tomadas por el pueblo y para el pueblo persiguiendo el interés general, es decir, que beneficien a la mayoría de las personas. Pero, para que ese beneficio sea sostenible a medio y largo plazo, se debe procurar que no se lleve por delante el tejido empresarial y productivo, desincentivando las inversiones y la creación de riqueza. No hay alternativas fáciles y sin riesgos.

La tierra para el que la trabaja. Hay países del mundo en los que se ensayó el comunismo interviniendo en su totalidad no sólo el mercado, sino también la propiedad y los medios de producción, desapareciendo el libre mercado y la competencia. En general los rendimientos productivos son muy inferiores y limitan las innovaciones y el progreso como sucedió en los koljós, que era el nombre que recibía el sistema de granja colectiva que se desarrolló durante el periodo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) o como podemos ver hoy en día en Cuba o Venezuela. Además de que llevan asociados problemas de libertad, de derechos…

Por otra parte, es imposible pero además contraproducente limitar los avances tecnológicos que aumentan en gran medida la producción reduciendo costes y mano de obra. Son avances imparables tal y como hemos visto a lo largo de la historia con la mecanización del campo, la revolución industrial y por último la revolución tecnológica.

Podemos incluso imaginar tensiones entre los cazadores que se quedan sin su modo de vida cuando hace 6.000 años en Mesopotamia, en el Creciente Fértil, las tribus dejan de ser cazadoras-recolectoras para establecerse produciéndose el nacimiento de la agricultura que permitió el surgimiento de las grandes civilizaciones.

Con la mecanización del campo y la llegada de la revolución industrial, se produce el paso de una sociedad agrícola que vive en el mundo rural a una sociedad industrial que se concentra en las grandes ciudades. La mano de obra del campo se trasfiere a la industria. La historia se repite y es ahora la revolución tecnológica la que acaba con la mano de obra de la industria. O tal vez estemos ya en la siguiente revolución que supere a la tecnológica: La I.A., la revolución de la mano de la Inteligencia Artificial.

Sí que se hicieron cosas. En 1933, el presidente Roosevelt quiso controlar los mercados aumentando el gasto público para provocar un aumento del consumo, de la producción y de las inversiones; además estableció controles bancarios regulando su funcionamiento de forma más estricta. Implementó diferentes medidas ante la gran depresión, El New Deal: medidas generales, en la agricultura, en la industria, en las obras públicas, en inversión privada y medidas sociales.

Dejan el patrón oro y devalúan su moneda un 40%, aumentan el gasto público y el dinero circulante y se incrementan el consumo y las exportaciones. Legislan para regular a la banca y garantizan los depósitos de la gente.

El gobierno interviene en el mercado de los productos agrícolas regulando la oferta: comprando y almacenado los excedentes para que los precios se mantengan. Se incentiva a los agricultores para que reduzcan las superficies a cultivar.

Se regula el mercado laboral, se crean sindicatos y no se permite el trabajo de los niños, se fija la semana de 40 horas y se establece un salario mínimo que aumenta la capacidad de compra de los trabajadores y por lo tanto consumen más estimulando a la industria y el comercio.

El estado realiza grandes inversiones en obras públicas: carreteras, edificios, aeropuertos, embalses… creando tres millones de empleos directos.

Se crea el seguro de desempleo y las pensiones con prestaciones por jubilación para proteger a los mayores.

En los siguientes 4 años se produjo una gran recuperación, el paro bajo a la mitad, la producción industrial aumentó y el PIB creció. Después con el inicio de la Segunda Guerra Mundial la producción del país se disparó por la economía de guerra. El crecimiento fue asombroso, con la guerra alejada de sus fronteras sumado a su enorme capacidad productiva infrautilizada desde la crisis de 1929-1933, el país duplicó su PIB de 1939 a 1944. Se produjo una utilización total del trabajo y el capital. Desde entonces EEUU es una potencia económica mundial.

En mi opinión, incluso ahora, visto en la distancia, sin tener que asumir responsabilidades, es difícil saber que más se pudo hacer y dar con la respuesta correcta. Sin embargo, repasemos la situación que se les presentaba realmente y si había otras opciones.

Venían de la mayor crisis económica de la historia reciente, el desplome de la bolsa unido al Dust Bowl, provocando situaciones económicas deplorables para la mayor parte de la población. La desesperación por salir adelante, encontrar trabajo y volver a la normalidad era la única preocupación que había en el momento. Pero este problema se magnificaba por la cantidad de afectados.

La brecha que había entre la oferta y la demanda se agravó por la llegada de la maquinaria agrícola, que alteró el mercado laboral y económico. Se generó un excedente de trabajadores dispuestos a aceptar salarios ínfimos, lo que acentuó aún más la pobreza y la desigualdad económica, dando lugar a situaciones de explotación y miseria para muchas familias.

Gran cantidad de desempleados, alta demanda; baja oferta de empleo. Había demasiada gente dispuesta a trabajar por muy poco, porque menos que poco es nada, y con eso sí que no podrían mantener a sus familias. Los contratadores se convirtieron en explotadores, aprovechándose de la desesperación de los trabajadores para pagar salarios injustos.

–Mira –dijo el joven–. Suponte que tú ofreces un empleo y sólo hay un tío que quiera trabajar. Tienes que pagarle lo que pida. Pero pon que haya cien hombres –dejó descansar la herramienta. Sus ojos se endurecieron y su voz se volvió más penetrante–. Supón que haya cien hombres interesados en el empleo; que tengan hijos y estén hambrientos. Que por diez miserables centavos se pueda comprar una caja de gachas para los niños. Imagínate que con cinco centavos, al menos, se pueda comprar algo para los críos. Y tienes cien hombres. Ofréceles cinco centavos y se matarán unos a otros por el trabajo.

–Te lo voy a explicar –dijo con calma–. Yo he trabajado en una huerta de melocotones, una gigantesca putada. Allí trabajan nueve hombres todo el año –hizo una pausa para crear tensión–. Pero cuando los melocotones están maduros hacen falta tres mil hombres durante dos semanas. Son necesarios para evitar que se pudran los melocotones. Entonces, ¿qué hacen? Mandan esos papeles hasta al infierno. Necesitan tres mil hombres y se presentan seis mil. Contratan a los hombres por lo que quieran pagarles. Si no te interesa el salario, maldita sea, hay mil hombres que quieren tu empleo. Así que recoges y recoges y entonces se acaba. Toda la zona es de melocotón y todo madura al mismo tiempo. Cuando acabas de recoger, ya no queda ni uno. Y no hay ninguna otra cosa que hacer en esa puñetera zona. Y entonces los propietarios ya no te quieren allí y estáis tres mil. El trabajo está acabado.

La crisis no afectó a todas las regiones por igual, pero el Jueves Negro de 1929 marcó un punto de inflexión para todo el país, desencadenando la Gran Depresión y sumiendo a la nación en una espiral de bancarrota y desesperación. La mala gestión gubernamental contribuyó en gran medida al empeoramiento de la situación. Las esperanzas de que la crisis se resolvería por sí sola fueron infundadas, y la incapacidad del gobierno para responder de manera efectiva solo intensificó el sufrimiento de la población.

El producto interior bruto de Estados Unidos iba disminuyendo a pasos agigantados, las inversiones extranjeras se reducían a una velocidad vertiginosa y la moneda se devaluó por la escasa demanda. La unión de todos estos factores hizo casi imposible que hubiese recursos para todos, a un precio socialmente correcto. La noción de precio de equilibrio, aceptable para ambas partes, era inalcanzable en medio de este caos económico.

Las expectativas de compradores y vendedores divergían de forma notable, ninguno estaba satisfecho con las propuestas del otro, pues la realidad económica presentaba unas restricciones difíciles de afrontar. El comprador, con una visión pragmática, no podía afrontar los precios establecidos; el vendedor se aferraba a una realidad pasada e imponía su posición de fuerza. Aunque compartiesen el deseo de una ganancia equitativa, había una confrontación de intereses y posibilidades que mostraban la polarización de la sociedad. El comprador carecía de los recursos necesarios para efectuar la compra, por lo que cualquier intento de negociación se desvanecería. Pero por el otro lado, aprovechando su condición privilegiada, los ofertantes de empleo y vendedores se mantenían inflexibles en sus demandas, y eran quienes imponían (no negociaban) las condiciones que les eran ventajosas.

Como es evidente, no podían aceptar la situación que se les había presentado, pero no por orgullo ni principios, sino por la realidad económica en la que se veían inmersos. Tan solo podrían migrar en busca de un futuro mejor. Sin embargo, ante un mar de dificultades, por mucho que avances sigue apareciendo agua.

Para empeorar aún más la situación, el gobierno de California se publicitó como un estado con una gran oferta de empleo lo que alteró el mercado laboral al aumentar la oferta disponible de trabajadores favoreciendo a los terratenientes. Esta estrategia manipuladora no solo aumentó artificialmente la oferta de trabajadores, sino que desató la competencia entre los migrantes por los pocos empleos disponibles. California, al promover esta imagen de abundancia laboral, protegía los intereses de los empresarios agrícolas locales, de forma que se beneficiaban nuevamente de salarios bajos y condiciones de trabajo más precarias por la sobreoferta de mano de obra. Esta política no solo afectó a la explotación de trabajadores migrantes, sino que también profundizó las desigualdades sociales y económicas de la región.

En Las Uvas de la Ira se retrata cómo las autoridades estatales recurrieron a la fuerza policial y legal para reprimir cualquier intento de rebelión o resistencia emergente. Las instituciones estatales de California no proporcionaron el apoyo suficiente, que bien podía haber sido en forma de programas de ayuda o nuevas legislaciones que protegiesen a los ciudadanos desfavorecidos.

¿Quién pone el cascabel al gato? Después de analizar con detalle todo lo que sucedió alrededor de los años 30, podemos estar tentados de “saber” qué es lo que se debería haber hecho y juzgar fácilmente lo que se hizo. Pero qué alternativas tenían, quién las habría impuesto, a qué precio y con qué consecuencias a largo plazo. En otros lugares del mundo se hizo de otra manera, la miseria y penurias fueron iguales o mayores y las consecuencias las arrastran todavía. Es tentador mirar al pasado con los ojos del presente.

Esta novela es una gran narradora de lo que sucedió, donde Steinbeck evita juzgar y se limita a plasmar la crudeza de la realidad de esos tiempos, permitiendo que los hechos hablen por sí solos y que cada uno pueda extraer sus propias conclusiones de cada fragmento.

En definitiva, esta obra nos recuerda la importancia de aprender del pasado, y no solo para comprender el presente, sino para poder sentar las bases de un futuro más justo y equitativo.

Si el presente trata de juzgar el pasado, perderá el futuro.

Winston Churchill

Speech in the House of Commons, June 18, 1940